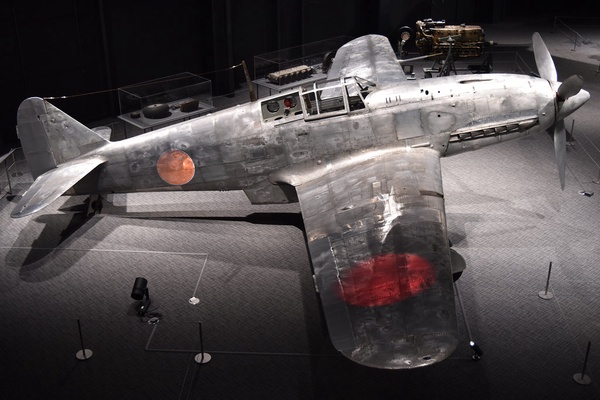

川崎重工業が戦争中の三式戦闘機「飛燕(ひえん)」を復元したそうです。かなり精密にオリジナルのままに復元したようです。記事の中では飛行可能であるのかはわかりません。先のとがった美しいシルエットを見せる、当時、日本の戦闘機では唯一のシルエットでしたが、国際的には、むしろ多くの事例が見られる姿でした。

川崎重工業が、太平洋戦争中に製造した旧陸軍の戦闘機「飛燕」を復元しました。15日から11月3日まで神戸市中央区のポートターミナルに展示します。https://t.co/z3A6sn3iFy pic.twitter.com/du0CKQ2eZk

— 神戸新聞映像写真部 (@kobenp_photo) 2016年10月13日

日本唯一の国際規格の戦闘機?

☚【旧陸軍航空隊・三式戦闘機「飛燕」の復元】首なし飛燕の物語[1]にもどる

(3)国際規格の設計

そんな中で、ゼロ戦は軽量化と翼面荷重の低減に努めた、真に水平面の格闘性能を重視した機体でありました。

武士道よろしく「一騎よく多騎を制する」の考え方で、チャンバラ映画のごとく、ヒーローが多勢の悪漢を一人で切り倒していくイメージです。確かに、生産能力が100倍以上と考えられるアメリカと戦うのであれば、あながち間違いとは言えないものでした。

一方、三式戦闘機「飛燕」は、ゼロ戦のように極端な軽量化を目指すのでもなく、Bf109のように一撃離脱戦法を志向するでもなく、少々、中途半端な出来であったことが見て取れます。

日本の軍部が採用するのですから、スピードと上昇力だけを目指す設計で受け入れられるはずもなく、かといって1,100HPと1,000馬力級でゼロ戦と違わない馬力では、ラジエターと冷却水の重量と、格闘戦に備えた主翼の大きな翼面荷重のため、十分な上昇性能、スピード、特に急降下スピードは得られず、全てがそこそこの機体となってしまったのでした。

ゼロ戦のように極端な軽量化で格闘性能を際立たせていれば、戦争初期には活躍できたかもしれませんが、急降下速度の不足など、弱点も明白になったことでしょう。

見るからに「国際規格」、これが「飛燕」の特徴であったかもしれません。

放置された首なし飛燕は421体!

三式戦闘機は、水冷エンジン(液冷エンジン)は、DB601(ドイツ・ダイムラー製でライセンス生産)とその派生型ハ40のみであった。

だが、当時の陸・海軍では十分な整備技術も備わらず、またDB601は、生産に高度な製造技術を必要としたことから、生産や整備が追い付かず、稼働率の低い戦闘機となってしまいました。

それでも、ハ40から1,500馬力にパワーアップしたハ140エンジン搭載の改良型を生産し始めたのですが、これが遅延して飛燕はエンジンを積めないまま、機体だけが完成し、首なしの状態で放置されるに至りました。

最終的に、三式戦闘機の「首無し機体」は、一型及び二型合わせてなんと421機にまでなったと言います。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/三式戦闘機

そこで、ハ112-Ⅱ空冷星型エンジンに転装することを計画します。

細くとがった水冷エンジン搭載の機体に空冷星型取り付けるわけですので、頭でっかちは致し方のないことでしたが、単排気管を整流に利用してうまく収めています。

これが同じ1,500馬力級のエンジンでしたが、ラジエターと水を積まない分軽量化にも成功して、意外なほど戦闘能力を高めました。

戦争末期には陸軍航空隊・四式戦闘機「疾風」と海軍航空隊・「紫電改」と共にそこそこの活躍を見せます。飛燕の教訓、功罪とは??➡【旧陸軍航空隊・三式戦闘機「飛燕」の復元】首なし飛燕の物語[3]